No Electronic Devices

Peut-on faire cours sans écrans ?

Composante : École d’histoire de l’art et d’archéologie de la Sorbonne (UFR 03)

Porteuse de projet : Ania Szczepanska

Avec : Avec Agnès Devictor et Sylvie Lindeperg

Public principal : Étudiants de L1 Histoire de l’Art, option Histoire du Cinéma

Autres publics : Étudiants de L3 et M1 Histoire de l’Art

Période : 2024-2025 et suivantes

Être ensemble

« J’ai voulu proposer une "contrainte consentie" qui permettrait aux étudiants d’accéder à un meilleur niveau d’attention et de compréhension. Les retours ont été globalement positifs malgré quelques réserves. »

Ania Szczepanska

Le cours magistral est-il encore possible ?

Le cours magistral est un exercice de convergence. Il faut capter l’attention, faire en sorte que ceux qui y viennent laissent leurs préoccupations privées et individuelles de côté, et que l’auditoire soit concentré sur la parole déployée par l’enseignant depuis cet objet du vieux monde qu’on appelle l’estrade. Faire spectacle. Faire public. Faire communauté. Être ensemble ici et maintenant. Cette convergence doit beaucoup à la courtoisie du public. Il lui faut l’apparat de la disponibilité : le silence, la ponctualité, l’attente, le dos droit...

Mais comment faire "convergence" quand les étudiants ont le visage penché sur leurs téléphones et leurs ordinateurs ? Que font-ils ? Prennent-ils des notes ? Consultent-ils des ressources internet en rapport avec le cours ? Répondent-ils à des mails ou des sms ? Se laissent-ils distraire par les mille sollicitations des réseaux sociaux ? Sont-ils happés par leur angoisse à chercher un stage ou à rattraper le cours d’avant ? Ont-ils complètement perdu le fil ou sont-ils encore là ? Devant cette forêt de visages penchés, l’enseignant ne sait plus à qui sa parole s’adresse, le public est atomisé et sans regard. Sommes-nous encore ensemble ? Cette situation a-t-elle un sens ?

Son cours magistral laisse à Ania Szczepanska un arrière-goût pénible, celui d’un rendez-vous manqué, où la joie d’enseigner et l’énergie pour le faire s’effritent. Une expérience de dévitalisation, d’épuisement et de vide – sans jugement sur les étudiants et étudiantes : juste l’épreuve d’une usure mentale. Au-delà de l’expérience d’Ania Szczepanska, le désarroi menace bon nombre d’enseignants et d’enseignantes pour lesquels l’interlocution passe par le repérage émotionnel, se lit dans la qualité de l’attention, l’application des corps et la présence des regards.

De leur côté, les étudiants en L1 Histoire de l’art option Histoire du cinéma, fraîchement sortis du lycée, viennent d’un contexte scolaire où les écrans sont généralement interdits ou verrouillés. Soudain livrés à eux-mêmes dans le nouveau monde de l’université, tout devient possible : les cours magistraux ne sont pas obligatoires et le téléphone portable vibre dans la poche, prometteur de distractions faciles et gratifiantes. L’équilibre entre la vie sociale et le métier d’étudiant est à inventer…

Un lieu structuré par la parole

C’est de notoriété publique : les cours en amphi ne font pas bon ménage avec les écrans. On trouve des échos de ce constat aussi bien dans la presse d’actualité que dans les ouvrages experts en sciences de l’éducation. Certains se demandent s’il faut supprimer les écrans ou s’il faut supprimer les amphis. On prétend que les étudiants s’y ennuient et qu’ils sont demandeurs d’interactions et de pédagogies plus actives. On prétend aussi que les "savoirs" sont désormais disponibles partout et gratuitement sur le net, que des vidéos, de bonnes bibliographies et des Power-Point pourraient aisément se substituer à la parole magistrale. Est-ce si sûr ? Est-ce si simple ?

La critique argumentée du cours magistral est ancienne – elle date des années soixante, de la massification de l’accès à l’enseignement supérieur. Et pourtant, cette modalité pédagogique reste la règle à l’université. Cette résistance peut s’expliquer par des facteurs multiples allant de l’attachement des enseignants à la transmission verticale à des raisons plus trivialement économiques. Mais au-delà de ces motivations psychologiques et budgétaires, chacun sait que le savoir n’est pas une chose morte déposée dans les livres et des diaporamas, mais une pensée dynamique qui s’invente dans les méandres de la parole et se comprend à travers l’incarnation affective qu’en donne le professeur. L’université est un lieu d’initiation à la réflexion commune, à la démocratie, où se construit la relation à l’autre et aux savoirs – à des savoirs en mouvement qui "s’écoutent" et "s’échangent" plutôt qu’ils ne se "lisent" seul dans l’intimité d’une chambre d’étudiant.

Si l’amphithéâtre ne renvoie pas l’énergie nécessaire à faire tenir la parole, c’est le monde commun de l’université qui s’effondre… Trouver le moyen d’être présents ensemble dans un lieu structuré par la parole et par l’écoute active n’est donc ni un détail, ni une vieillerie qu’on pourrait remplacer sans dommage par des interfaces innovantes.

Les armes de distraction massives

La critique des cours magistraux, croise une question sociétale plus large, celle de l’économie de l’attention. Plusieurs lectures en rapport avec cette question persuadent Ania Szczepanska de passer le cap et elle décide que, dorénavant, elle posera les règles de la vie commune dans l’enceinte de son cours : les ordinateurs devront rester dans les sacs, les téléphones dans les poches. Les notes seront prises à la main sur papier et le seul écran autorisé sera le grand écran de l’amphithéâtre pour visionner les films et les ressources en ligne. Un écran commun où les regards convergent.

Objectif : apprendre à "être là", à s’emparer de ce qui est donné, à se concentrer, à s’engager et à prendre la parole en public.

Mais comment exiger des étudiants qu’ils viennent en cours avec papier et stylo sans craindre de les infantiliser ou de brimer leur liberté d’apprenant ? En amont du premier cours, l’enseignante envoie un mail via l’EPI, pose le cadre de la cohabitation, propose aux étudiants une expérience de "contrainte consentie" et en explique le sens : importance de la disponibilité mentale (au-delà de la présence physique), apprentissage du contact intellectuel avec les autres et de l’implication dans le parcours d’études. Apprendre à apprendre passe par une espèce de discipline personnelle ; l’enseignante le rappelle sans autoritarisme, mais comme un facteur d’autonomie.

Entre les temps strictement magistraux, Ania Szczepanska projette des films et installe un dialogue oral. Le cours peut ainsi parfois prendre une tournure informelle, s’éloigner du plan initial : à charge pour les étudiants de construire leurs propres repères dans cette parole libre et ouverte. L’enseignante les incite à partager leurs notes sur un drive, à construire des petits groupes de travail, à échanger leurs résumés. Cette expérience, quoique très simple, surprend ces primo-arrivants à l’université qui pourtant se prêtent au jeu… et reviennent.

Ania Szczepanska en parle à des collègues qui décident de faire la même chose et qui s’emparent du "No Electronic Devices" comme d’une expérimentation novatrice. Car l’innovation pédagogique ne passe pas nécessairement par "toujours plus de technologie". Elle passe aussi souvent par le questionnement d’une posture humaine propre à installer l’attention, l’interaction, la mémorisation et l’appropriation des savoirs – et ce, avec ou sans outils numériques.

Et le bilan de cette expérience ?

Grâce à cette expérience Ania Szczepanska retrouve en grande partie la joie de son métier, l’impression que les étudiants sont bien au rendez-vous, que quelque chose a eu lieu : le cours magistral comme un espace sanctuarisé où le collectif se construit. Les deux autres enseignantes ayant mené la même expérimentation notent une concentration accrue des étudiants, une mémorisation améliorée, un travail plus important de complétion des notes manuscrites et d’avantage de lectures des ouvrages recommandés en bibliographie. Pour résumer, elles perçoivent un engagement plus profond dans l’étude.

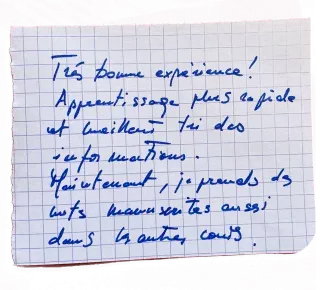

Mais quel est le retour des étudiants ? Ont-ils été, eux aussi, convaincus par cette proposition "No Electronic Devices" ? Invités à faire part de leurs impressions sur papier libre lors du dernier cours d’Ania Szczepanska, vingt-sept d’entre eux ont répondu et leurs remarques sont globalement positives mais souvent nuancées par les difficultés. 15% ne voient pas l’intérêt de l’expérience et expriment un rejet. 40% précisent explicitement qu’ils ont vécu très positivement l’expérience. Les autres ont des positions moins tranchées et mentionnent des avantages mais aussi des difficultés.

De ces retours spontanés et ouverts on peut retenir globalement une meilleure concentration et une meilleure mémorisation, ce qui corrobore plusieurs études déjà menées sur la pédagogie "sans écrans" (voir notamment ci-dessous Pam A. Mueller and Daniel M. Oppenheimer ainsi que l’étude menée en Norvège par Audrey Van der Meer).

Les réserves des étudiants d’Ania Szczepanska (L1) portent sur le temps perdu à recopier les cours "sur l’ordi" et sur la difficulté à prendre des notes complètes à la main. Certains étudiants remarquent que la "perte de temps" liée au recopiage des notes sur l’ordinateur est relative car il s’agit aussi d’une étape d’appropriation et de mémorisation. Enfin, le fait de ne pas parvenir à prendre des notes complètes, a déjà été constaté dans plusieurs expériences de ce type : les étudiants écrivent moins vite à la main. Mais cela les oblige à sélectionner ce qu’ils notent et il a été constaté qu’ils acquièrent une meilleure maîtrise conceptuelle avec l’écriture manuscrite. Il reste certain que ces étudiants de L1 sont en demande d’un plan de cours et d’un balisage des idées principales pour se repérer et structurer leur prise de notes, mais il faut les aider à s’affranchir de l’angoisse de "tout noter".

Points d’observation

Écoute collective

Agnès Devictor note que l’attention collective est renforcée par le "No Electronic Devices" : un étudiant qui fait autre chose sur son écran pendant un cours créé une zone de dispersion autour de lui – il ne se contente pas de s’absenter mentalement du cours mais impacte également la qualité d’écoute de ceux qui l’environnent. L’activité distractive, même silencieuse, créé ainsi l’équivalent d’un bruit de fond, un nouveau type de "bavardage" d’autant plus pernicieux qu’il est difficile de s’en plaindre : ceux qui en pâtissent ne se sentent pas en droit de dire qu’ils sont dérangés, ils prennent sur eux la charge mentale supplémentaire requise pour une concentration qualitative. Dans leurs retours d’expérience, plusieurs étudiants ont exprimé une satisfaction, non seulement pour eux seuls, mais relative au fait d’être collectivement mieux concentrés.

Échanges oraux

Sylvie Lindeperg complète ces remarques en précisant l’impact du cours sans écrans sur la participation orale des étudiantes et étudiants de L3 aussi bien au niveau quantitatif que qualitatif : un nombre accru de participants (du petit groupe habituel à jusqu’à presque la moitié de la classe au fil du semestre), d’avantage d’interactions entre pairs, des analyses plus fines des séquences de films, des questions plus pertinentes et des réponses précises et élaborées. L'enseignante note que l'expérience menée aussi avec les M1 au second semestre va dans le même sens : les prises de paroles sont plus nombreuses et mieux réparties. Reste à voir si ce travail exceptionnel n’est pas le hasard d’une dynamique de groupe exemplaire au sein d’une promotion particulièrement brillante, ce que Sylvie Lindeperg se propose de vérifier l’an prochain en généralisant les cours sans écrans aussi bien en L3 qu’en Master 1 et Master 2.

Public à besoins spécifiques

Sylvie Lindeperg mentionne également le cas d’une étudiante étrangère qui a demandé à conserver son ordinateur pour pouvoir accéder aux outils de traduction qu’elle utilise pour le suivi du cours. Il est évident que cette pratique sans écrans doit laisser s’exprimer les besoins spécifiques que ce soit du côté des étudiants étrangers ou de ceux qui sont en situation de handicap. Aucune méthode pédagogique ne doit être un facteur d’iniquité pour les personnes les plus fragiles. L’objectif n’est évidemment pas de les exclure d’avantage, mais au contraire de favoriser l’inclusion en recréant du collectif et de l’ouverture à l’autre.

Les "Slow studies" ont-elles de l’avenir ?

L’expérimentation menée par Ania Szczepanska, Agnès Devictor et Sylvie Lindeperg n’est pas isolée. Aux États-Unis, au Québec, en Europe, de nombreux enseignants cherchent à protéger les étudiants de ces "armes de distraction massive" que constituent les écrans. Le cours magistral sans écrans individuels n’est pas imposé comme un dogme rétrograde, mais proposé comme une hygiène de vie permettant de se relier au moment présent, aux pairs et aux enseignants. Il n’est pas le concurrent des démarches dites actives (travail en groupe, co-construction, classe inversée) mais prépare au contraire le terrain pour des modalités pédagogiques où la prise de parole et l’écoute entre pairs seront au centre du travail d’apprentissage.

Ces expérimentations pédagogiques, qui s’inscrivent dans une tendance "slow studies" ou "low tech", offrent une forme de résistance à la fuite en avant vers des technologies qui nous assistent mais sont aussi des facteurs de stress et d’isolement. Elles peuvent, peut-être, en partie aider les étudiants à faire face aux problèmes relationnels, à l’anxiété et améliorer leur santé mentale (dont les mauvais chiffres ne cessent d’alarmer depuis le confinement).

Par ailleurs dans un contexte où l’usage des IA génératives se répand dans les pratiques étudiantes, cet effort pour remettre le geste d’écriture au cœur du parcours universitaire contribue à assurer la pérennité des compétences scripturales. Car l’enseignante fait aussi le constat d’un paradoxe : le suivi du cours, les notes et les révisions se font au clavier sur l’ordinateur mais les examens se déroulent encore à l’ancienne sur des feuilles de brouillon aux couleurs pâles et du papier à lignes fines pour écrire droit. Par manque d’entraînement, les étudiants perdent l’habileté gestuelle de la belle écriture et de la composition sans copier-coller ou sans assistant rédactionnel. Pour les enseignants, les copies deviennent difficilement lisibles et pour les étudiants, la contrainte trop rare de l’écriture manuscrite capte une partie de l’effort qui devrait être dévolu à l’articulation des idées et à la construction du plan dissertatif. Or devant l’émergence des IA génératives, la composition sur table reste encore la modalité d’évaluation la plus efficace et la moins onéreuse pour garantir la valeur du diplôme de Licence. Le stylo et le papier ont donc encore de beaux jours devant eux, dussent-ils continuer à se métisser avec d’autres interfaces comme les nouveaux robots conversationnels.

Lectures sur le sujet :

M CAMPUS

« Être un “digital native” ne rend pas meilleur pour prendre des notes »

Face à l’utilisation des ordinateurs en cours, André Tricot, professeur de psychologie à l’université de Toulouse et formateur à l’École supérieure du professorat et de l’éducation Toulouse Midi-Pyrénées, rappelle que l’attention reste la principale ressource pour apprendre.

M CAMPUS

En amphi, l’ordinateur « arme de distraction massive »

Plus de notes, moins de compréhension... certains enseignants interdisent les écrans pour favoriser l’attention et la réussite des étudiants.

APS : Association for psychological Science

The Pen Is Mightier Than the Keyboard : Advantages of Longhand Over Laptop Note Taking

Une étude approfondie de Pam A. Mueller and Daniel M. Oppenheimer. En date de 2013, cette étude continue de faire référence. Elle montre que les étudiants qui prennent des notes sur des ordinateurs portables obtiennent de moins bons résultats aux questions conceptuelles que les étudiants qui prennent des notes manuscrites. Si prendre plus de notes peut être bénéfique, la tendance des preneurs de notes sur ordinateur portable à transcrire les cours mot à mot plutôt que de traiter l'information et de la reformuler avec leurs propres mots est préjudiciable à l'apprentissage.

Radio canada Info

Un cours sans écrans

Vidéo : témoignages croisés d’un enseignant et de ses étudiants.

TRIBUNE Libération

En finir avec les cours magistraux en amphithéâtre ?

Un billet d'Olivier Estève encore consultable sur le blog de Bernard Gensane.

Psychiatrist.com

Handwriting Shows Unexpected Benefits Over Typing

Compte rendu de l’étude d’Audrey Van der Meer par Denis Storey : l’écriture manuscrite, par opposition à l’utilisation d’un clavier, améliore l’apprentissage et la mémoire.

Contenus liés

Peut-on réviser les cours avec Archéo-Bot ?

Un agent conversationnel intelligent pour approfondir les notions d'archéologie... Composante : Département Histoire de l'art...

Tolbiac en sociovisuel

Filmer la vie et l’espace pour manipuler les concepts sociologiques Composante : EDS-IAES (Institut d’administration...